この前、お友達の行政書士さんからお母さんに相談があったんだ。

「依頼が完了したにもかかわらず、もう2ヵ月以上も依頼者が報酬を払わないので、内容証明を送りたいんです・・・」

お母さんが内容をチェックしてあげたよ。

お友達の行政書士さんが

「ありがとうごうざいます!これから郵便局に行って出してきます!」

と言って事務所を出ようとしていたんだけど

インターネットから送信できる「e内容証明」は、弁護士事務所や司法書士事務所では当たり前のように使用されていますが、

行政書士にはまだまだ浸透していないようで、e内容証明を知らない行政書士は意外と多いようです。

また「e内容証明」のことは知っていたとしても、

「e内容証明ってどうやって送るんだろう」

「インターネットだと受付エラーにならないか。郵便局の窓口に行ったほうが確実じゃないか?」

などと心配なことも多いと思います。

「ネットから送ったのに受付されてない」

「送ったけど相手に届いてない」

ということはまったくありません。

だから安心して利用できるサービスだと思います。

e内容証明は郵便局に行く必要がないだけでなく、待ち時間もないし、使い方に慣れればとても簡単に利用することができます。

もし、まだ郵便局に行って内容証明を送っている行政書士の皆さんや、これから個人で誰かに内容証明を送ろうと考えている方は、これを読んで利用してみてくださいね。

e内容証明とは

内容証明は、郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、国の特殊会社である日本郵便株式会社(日本郵便)が謄本により証明する制度である。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するもの(出典ウィキペディア)

例えば、普通郵便で手紙を送っても、どんな内容か、本当に送ったのかなどは記録に残りません。

だから本人が手紙を送ったと言っても、受取人が「受け取ってない」といえばそれまでとなってしまいます。

だから、大切な文書を相手に送るときや、相手とトラブルを抱えているときは、内容や配達記録が残る内容証明郵便を利用するほうがいいと思います。

その中でも「e内容証明」は、内容証明郵便をインターネットを通じて差し出すサービスです。

24時間差し出すことができ、郵便局に行く必要もないので、混雑時の窓口での待ち時間もありません。

e内容証明を利用する前に

まずは利用者登録をしよう

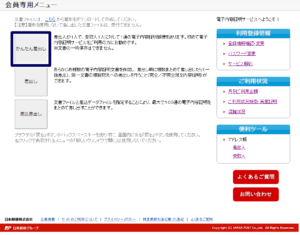

「e内容証明」と検索し、こちらの画面を表示しましょう。新規利用登録をクリックします。

新規利用登録をクリックし、次の画面に移ったらeメールやパスワードなどの仮登録をします。

仮登録が完了すると、登録したメールアドレスに、次のようなメールが届きますので、本登録を行います。

届いたメールに添付されたURLにアクセスし、本登録を行います。

本登録画面では、住所・氏名・電話番号・パスワードを失念したときの秘密の質問と答え、そして、決済方法の入力を行います。

決済方法は、クレジットカード決済か、料金後払決済がありますが、料金後払は郵便局で料金後納の承認が必要のようです。

面倒なのでわたしはクレジット決済を選択しています。

すべての情報を入力したら登録完了です。

早速e内容証明を利用してみよう

かんたん差出しでOK

「かんたん差出し」をクリックします。

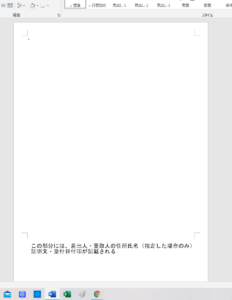

なので、まずは定形のひな形をダウンロードが必要となります。

Wordファイルをダウンロードしたらひな形が出てきます。ここに直接打ち込んでもいいですし、

事前に作成した文書があるなら、定形のひな形にコピペで貼り付けましょう。

Wordの下の余白が多いのは、そこに差出人や受取人の住所氏名、受付日印などが入るためですので、余白を変更したりせずそのまま使いましょう。

ひな形に文書の入力ができたら、デスクトップでもいいですし、マイドキュメントでもいいですし、自分がファイルを開きやすい場所に一時保存します。

事前にWordのひな形をダウンロードするには

もちろん、先にこのひな形をにダウンロードして、文書を作成してもOKです。

先にWordのひな形をダウンロードしたいときは、「e内容証明 文書ファイル雛形」と検索すれば、下記のページにたどりつきます。

「文書ファイル雛形」から、縦書き・横書き、どちらでもお好みの雛形をダウンロードしましょう。

ちなみに界隈では、横書きの方が多く使われている気がします。

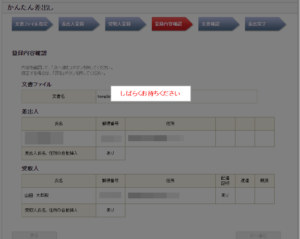

相手に送る文書ファイルの準備ができたら

「ファイルを選択」をクリックし、さきほど一時保存した内容証明の文書を選択しましょう。

ファイルを選択したら、次に進むをクリックします。

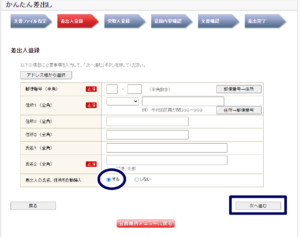

差出人と、内容証明を送る相手の情報を入力する

差出人(あなたまたは依頼人)の住所・名前を入力します。

ここで注意が必要なのは、行政書士がもし業務として内容証明の作成をする場合、依頼者の代理人として内容証明を出すことはできません。

行政書士はあくまでも本人に代わって文書を作成するのみです。

最後に、差出人の氏名・住所を自動挿入に「する」を選択すると、先ほどWordのテンプレートで下が広く開いていた部分に、差出人の住所と氏名が挿入されます。

受取人の情報を入力する

受取人の情報を入力します。

受取人の住所・氏名を自動挿入「する」にチェックを入れると、先ほどWordのテンプレートで下が広く開いていた部分に、受取人の住所と氏名も挿入されます。

配達証明について

わざわざ内容証明を送るくらいですから、相手にいつ配達されたのか、送った側は気になるはずですよね。

そもそも内容証明を送るときは、受取人とトラブルになってる場合が多いので、配達証明はつけたほうがいいですよ。

オプション料金として320円かかりますが(2022年4月現在)、

もし今後、受取人と裁判となれば、内容証明がいつ届いたかの記録は、裁判の証拠資料となる可能性もあります。

「速達」にもチェックを入れると、さらに260円加算されます(2022年4月現在)

「親展」は「宛名本人に開封してほしい」という意思表示ですが、

内容証明のような大切な文書を勝手に開ける人は少ないと思いますので(家族なら開けるかもしれませんが)、どうしても必要というとき以外はチェックを入れても入れなくてもいいかなと思います。

差出人と受取人の情報を確認する

受取人の情報を入力し、次に進むと確認画面に移ります。

差出人(あなた)の氏名・住所をしっかりと確認しましょう。

もちろん、受取人の氏名・住所についてもしっかりと確認しましょう。

e内容証明でエラー画面が出た場合の対処法

エラーの原因に

- マクロが含まれている。

- 規定の雛形ファイル以外を使用している。

- サポート対象外のWordバージョンまたはWord以外のソフトで編集した。

ことが考えられるようです。

e内容証明にエラーが出たときの解消法

Windowsのメモ帳にコピペしてみる

パソコンのスタートボタンをクリックし、「Windowsアクセサリ」から「メモ帳」をクリックします。

エラーとなった文書をコピーし、起動させたメモ帳に貼り付けます。

次に、メモ帳に貼り付けた文書を、再度コピーしましょう。

そして、新しい内容証明のWordのひな形を開いて、メモ帳の文書をコピペします。

ここで注意しなければならないのは、一度メモ帳に貼り付けた文字を、再度Wordのひな形にコピペすると、左揃えになっていたり、字体が変わっています。

見落とさずにしっかり、文書の体裁を整えましょう。

体裁を整えたら、もう一度自分が開きやすいところに、文書ファイルをまた一時保存をします。

e内容証明の画面に戻って、もう一度ファイルを選択してみよう

「文書ファイル指定」の画面を開き、先ほどメモ帳から新たなひな形へコピペし直した文書を選択します。

今度はどうでしょう・・・

ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル(ドラムロールの音)

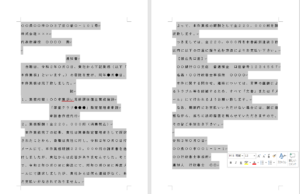

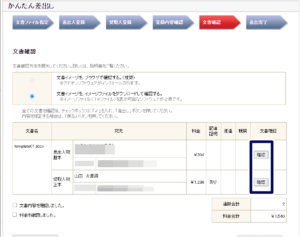

送付する文書の確認を行う

「確認」の部分をクリックし、文書を確認します。

1枚目に、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名が表示されます。

2枚目以降は、内容証明の中身です。

確認するのは、「正本」と「謄本」です。

受取人(相手)に送られるのは「正本」。差出人(あなた)に送られてくるのは「謄本」といいます。

どちらも、内容証明の中身は一緒ですが、正本は受取人に、謄本は差出人に送られてくるので、1枚目の宛名が逆になります。

正本と謄本の1枚目の内容に、間違いないか確認してください。

文書をすべて確認したら、文書確認の欄が「済」となります。

料金も確認しよう

料金を確認したとき、「予想以上に料金がかかってるな」とか

「やっぱり配達記録や速達はいらないかな」と思うなら

「戻る」をクリックして配達記録や速達のチェックを外したりします。(個人的には、配達記録はつけてた方がいいとは思いますけど)

一度送信した後に「間違いが見つかったから修正したい」とか「やっぱり送るのをやめたい」といってもすでに手遅れなので、この時点でしっかり確認しておきましょう。

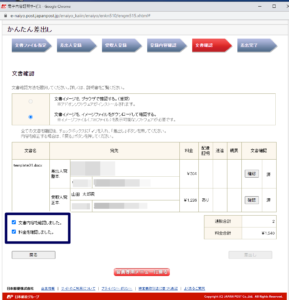

文書内容に間違いもなく、料金も確認ができたら、左下の2箇所にチェックを入れましょう。

そもそもチェックを入れないと、次の「差出し」がクリックできません。

いよいよ内容証明を差出す

「差出し」をクリックしたら、最終確認画面が出てきます。

差出しをクリックすると、「最終確認」のメッセージや、クレジットカード情報などが出てきますので、指示にしたがってクリックすれば、これで送信完了です。

まとめ

e内容証明を送ったあと、お友達の行政書士さんに、依頼人から報酬の振り込みがあったそうです。

e内容証明は、相手方に対して法的になんら強制できるものではなく、基本的には単なる「お手紙」のようなものですが、

紙質や封筒から「一大事感」漂ってくるところがあります。

ですから、このような重厚な書面(内容証明)を送りつけるだけでも、相手にプレッシャーを与えることができます。

「仕事をしたのに報酬を支払わない」

「借主が家賃を支払ってくれない」

「勝手に自分の土地が使われている」

など、もし困っているようであれば、e内容証明のパワーを活用してみてくださいね。